Nos réactions face à cette pandémie seraient en grande partie démesurées. C’est ce que tente de démontrer cet article consultable par le lien ci-dessous :

Pour faire face au défi que représente la crise actuelle, adopter une approche systémique est nécessaire. Dans cet esprit, trois points sont essentiels :

Il nous faut une finalité commune, sans quoi nous sommes condamnés à une forme d’hyper-réactivité, à l’image d’un joueur d’Échecs débutant qui aura toujours au moins un coup de retard sur un joueur confirmé et proactif.

- favoriser la production et le partage de données à haute plus-value scientifique face à une forme de saturation et de distorsion informationnelle.

- prendre des décisions raisonnées et utiles sur le plan médical.

- ne pas laisser s’installer des comportements contre-productifs en ayant recours à des avis d’experts isolés et médiatisés.

Certes ce traitement est prometteur mais l’espoir n’est pas une stratégie, le partage d’information et la coopération entre les chercheurs oui.

Ce virus est un vrai défi pour la pensée complexe. A l’image de notre penchant à vouloir croire en une solution miracle, la tentation d’une pensée binaire et disjonctive est forte.

D’un témoignage médiatique (sur un cas particulier), d’une argumentation “d’expert” (médecin qui parle d’une grippette) ou d’une étude empirique en laboratoire (sur les masques, la présence du virus sur des surfaces), nous passons sans discernement à un comportement ou une croyance extrême.

Face à un problème complexe il est fondamental de prendre en compte la notion de relativité du vrai, du faux et du risque.

- Énoncer une finalité claire sur ce qu’ils attendent des professionnels de santé durant cette crise.

- Favoriser l’échange d’information entre les disciplines et secteurs du système sanitaire et social afin d’obtenir des données scientifiques fiables, utilisables au niveau clinique et de garantir au mieux la sécurité des patients et des soignants.

- Communiquer clairement sur les obligations de moyens demandés aux professionnels de santé et paramédicaux suite à la parution de l’article L3131 du code de la santé publique et de la prise en charge par l’ONIAM d’éventuels préjudices causés par le COVID-19. [10] [11]

Illustration avec le cas des chirurgiens-dentistes.

Le manque de finalités énoncées par les responsables sanitaires met l’ensemble de la profession en double contrainte. [3] Ne sachant pas si on leur demande en priorité de ne pas propager l’épidémie, de se protéger eux-mêmes ou de soulager les services d’urgences hospitalières et les médecins généralistes, les représentants et scientifiques sont contraints de prendre comme référentiel le risque zéro, moins pour des raisons médicales que de responsabilités.

- Les données scientifiques à notre disposition ne permettent pas de faire face à toute la complexité de ce virus dans le contexte d’un soin bucco-dentaire. En témoigne la propagation d’un diagramme du NY Times et d’un schéma d’une étude chinoise qui ne s’appuient sur aucune donnée clinique, uniquement sur un argumentaire empirique. [4] [5]

- Ces déficits informationnels, politiques et nos représentations socio-culturelles obligent nos comités scientifiques à proposer un guide clinique tendant vers le risque zéro, or ce concept est inatteignable, particulièrement en médecine.

- Notons par ailleurs que le matériel fourni par nos responsables sanitaires est tout simplement insuffisant pour atteindre les recommandations des guides cliniques alors même que plusieurs études peuvent faire sérieusement douter que le COVID-19 ne sera qu’un épisode ponctuel. [6] [7] [8]

L’ensemble de ces injonctions paradoxales peuvent engendrer réactions irrationnelles et angoisse latente chez les chirurgiens-dentistes et n’aide en rien à la gestion globale de l’épidémie en France.

Les citoyens ont en premier lieu besoin d’informations fiables et rassurantes émanant des professionnels de santé.

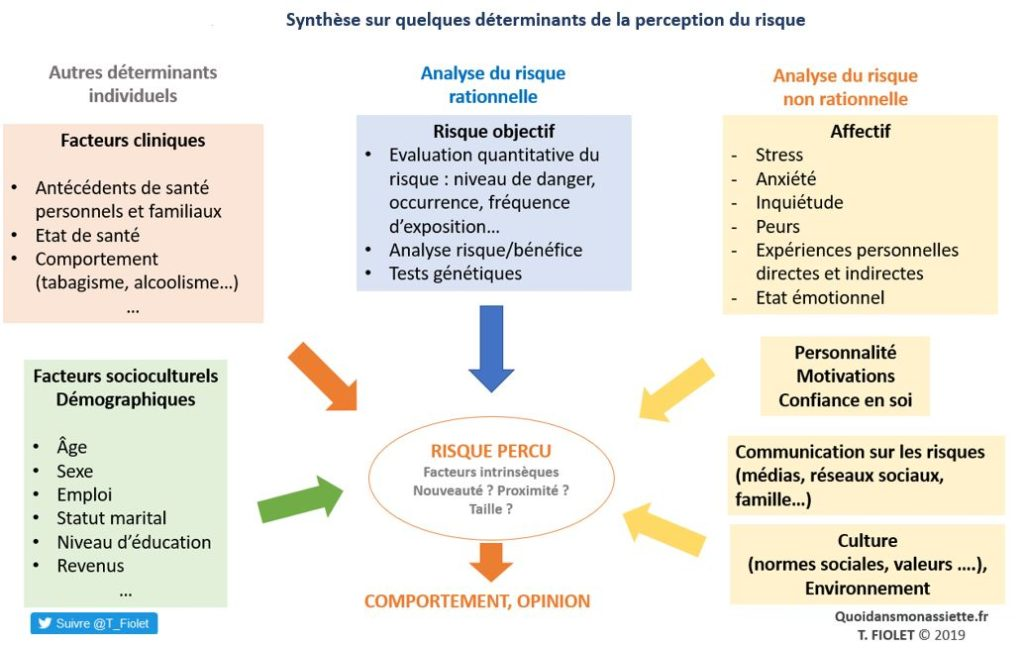

Les représentants ordinaux, scientifiques et les praticiens ont besoin d’un environnement apaisé pour pouvoir proposer une gestion du risque raisonnée afin de se rapprocher du risque réel et non du risque perçu.

Pour se faire nous devons éviter de prendre en compte de manière démesurée le traitement médiatique, l’anxiété liée à l’inconnu, ou les motivations (politiques, institutionnelles, commerciales, individuelles, etc…) pouvant faire obstacle à une gestion systémique de la crise. [9]

Bibliographie et webographie

- The MicrobeScope

- Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy

- Wikipedia |> Double contrainte

- NY Times |> The Workers Who Face the Greatest Coronavirus Risk

- PubMed.gov |> Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice

- Gisaid.org

- Trevor Bedford |> A thread on #SARSCoV2 mutations

- Modélisation de l’épidémie de COVID-19

- Quoi dans mon assiette.fr |> Perception des risques liés à la santé et le traitement de l’information scientifique dans les médias

- Legifrance.gouv.fr |> Code de la santé publique

- L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux

Laisser un commentaire

Vous devez être dentifié pour poster un commentaire.